さて前回は、パラメータ値の最適化やシステム評価(≒パフォーマンス評価)の具体的な計算方法について書きました。 今回は、パラメータ値の最適化で、その評価値を元に、堅牢なパラメータ値を機械的に選ぶ工夫について書いてみたいと思います。

やりたい事自体は、色んなシストレの本で書いてある事と同じなのですが、今回記事の特徴は、機械的に計算するための工夫、といったところです。 前回記事の様に、「これだ!」とスッキリしている訳ではなく、もっと良い方法があるんじゃないか、とも思いながら、最近思いついた最善策、といったところでしょうか。 今はこの方法で、定期的な最適化をしています。

1.やりたい事

最適化の目的関数(年率オプティマルfレシオなど)の評価値が最大になる、パラメータ値の組み合わせを見つけたい、という事です。 ただ、単純に評価値が最大になる組み合わせを選ぶのではなく、「堅牢」なパラメータ値の組み合わせを「機械的」に求めたいわけです。

たとえば、単一パラメータ変数と評価値の関係が、以下の様なグラフであった場合、高い値の方がいいのはいいのですが、多少パラメータ値を変更しても、評価値への影響が少ない方の値を選びたいわけです。

もちろん、パラメータの値そのものに意味があって、それを狙った戦略なのであれば、最適化などせず、そのパラメータ値固定でトレードするのがいいと思います。

2.サンプル・データ

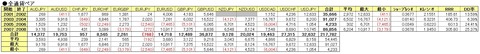

これから使う、説明用のサンプル・データの説明です。 パラメータがAとBの2種類あり、パラメータ値の組み合わせと、評価値(年率オプティマルfレシオ)の関係が、以下の表の通りだったとします。

図1.サンプルデータ1

色が付いているマス目の値は、評価値で、値が大きい順に、「緑→黄色→赤」という風に色分けされています。 (エクセルで、表を選択状態にして、「条件付き書式」→「カラースケール」で簡単にできます)

この中では、評価値が最大になるのは、パラメータA=12、B=120の評価値174ですが、赤丸がついている、A=22、B=240を、機械的に選びたい、という事です。(多少パラメータ値が前後しても、高い評価値を維持できるので)

ちなみに、わざとパラメータA=12の列、パラメータB=120の行も高い値になる様なデータにしています。

3.選択手順

人が目で見て選ぶ、というやり方も当然ありますし、機械的に選んだら、何か特別なものが選ばれる、という訳でもありません。

ただ、機械的に選べたほうが、曖昧さが無いですし、プログラミングが可能になるので、自動化ができるのが良い、という事です。

具体的な手順は以下の通りです。

手順1.パラメータ毎に、評価値の中央値をとる

例えば、パラメータA=22の列について中央値をとる場合は、パラメータA=22における、パラメータBが100~280の評価値の、中央値をとります。手順2.パラメータ毎の中央値を、前後のパラメータ値で平均する

例えば、パラメータA=22の中央値は153ですが、前後のパラメータ値については、A=20の場合は150、A=24だと150になり、それら3つの値の平均します。 具体的には、A=22における、平均値は(153+150+150)÷3=151 です。手順3.「手順2」で求めた平均値が最大のパラメータ値を選ぶ

この場合、パラメータAの各値について実際にやってみると、以下の様になり、パラメータA=22が選ばれます。

図2.パラメータA集計結果

「中央値」だとA=12が最大だったのが、前後の平均値をとる事で、A=22という、期待したとおりのパラメータ値を選ぶ事ができました。

手順4.他のパラメータ変数も同様。 選ばれた値の組み合わせが「最適化結果」

全てのパラメータ変数(この場合はB)にたいして、前述「手順1」~「手順3」を計算し、パラメータ変数毎の最適なパラメータ値を選ぶ。 選ばれたパラメータ値の組み合わせが、機械的に選んだ最適化結果のパラメータ・セットです。

パラメータBについて同様にすると、以下の様になり、B=240が選ばれます。

従って、パラメータA=22、B=240が最適化結果になり、当初選びたかったパラメータ値が選ばれました。説明しやすい様に、ある程度作為的にデータを作成した事もあって、期待通りの結果になりましたが、単純に最大値を選んだ時との違いを、イメージできましたでしょうか?

4.簡単な実験

ここまでは、わりと滑らかなサンプル・データを使ってきました。 実際にはノイズも加わると思うので、このサンプル・データの「評価値」に、ノイズを加えたらどうなるか、実験してみました。

■ ノイズの加え方

全評価値に、-2σ~+2σの乱数の値を足します。 擬似的な外れ値として、評価値が最大となっているA=12、B=120の値を、「固定:平均+4σ」と「固定:2倍」にした2パターンで実施しました。

10パターンのノイズを生成し、期待したパラメータ値の組み合わせ(A=12、B=240)の周囲1マス以内が選ばれれば、成功とみなしました。

(つまり、A=20~24かつ、B=220~240であれば成功)

ついでに、4パターンのパラメータ値の選択方法も比較してみました。 表内の数値は、前述の基準で「成功」と判断されたパターン数です。 つまり10パターンのうち、どの程度成功したか、という表です。

以下「④中央値 前後平均」が今回紹介した方法です。

今回の手法だと、ノイズを加えても、ある程度成功している事がわかります。 「②平均 前後平均」も割りといい感じですが、やはり極大な外れ値には弱い、という事かもしれません。 また、「前後平均」は、「平均値」と「中央値」の両方で、効果があった様に見えます。

5.考察

今回、実験につかったサンプル・データは1種類だけとはいい、まぁ、いい結果じゃないかな、と思います。 すでにこの手法での最適化を行って運用開始していますが、この記事でやった検証はしていなくて、今回初めてでです(笑)

今回の手順のミソは、パラメータ変数毎の集計、「中央値」で集計、前後の値を平均してから評価、の3点です。 前後の値を平均してから評価する手法は、「アルゴリズムトレーディング入門」で紹介されていました。

補足ですが、「平均値」よりも「中央値」を使う事で、外れ値の影響を抑えることができる様です。 これは10個の乱数の値を使って100回中95回、「中央値」を使った方が「平均値」を使った時よりも良い結果になりました。

具体的には、10個の乱数に「平均+3σ」のデータ1つを追加した時、それぞれの値の影響が小さく済んだ、という事で確認しました。 実際、前述「4.簡単な実験」でも、「平均値」を使うよりも「中央値」を使った方が良い結果になっています。

具体的には、10個の乱数に「平均+3σ」のデータ1つを追加した時、それぞれの値の影響が小さく済んだ、という事で確認しました。 実際、前述「4.簡単な実験」でも、「平均値」を使うよりも「中央値」を使った方が良い結果になっています。

6.さいごに

ここまで3回の記事にわたって、パラメータ値の最適化について書いてきました。 今まで悶々としていた最適化ですが、割と自分的にはスッキリしました。 最大化したい事と配慮したい事を分けて考える事で、スッキリしたのだと思います。

もちろん今後、もっといい方法が見つかると嬉しいですけどね♪ そんな事も期待して、最近「機械学習」の本を読み始めました(笑)

あと、手前味噌ですが、今回の一連の最適化を行う無料ソフトを公開しています。是非、ダウンロードしてみてください。 ご意見いただければ、幸いです。

このソフトは、「T2OFレシオ(≒年率オプティマルfレシオ)」を目的関数として、今回のパラメータ値選択方法で最適化する、MT4用の無料ソフトです。

ではでは~